Tánger. Marruecos

(Carta a un amigo que vive allí)

Pues he aquí que estaba yo pensando en esos mismos cielos diáfanos de

Tánger, que tú estás contemplando ahora. Ese viento suave que mece el brazo de

mar del Estrecho. La nebulosa del Yebel Tarik allá enfrente, y el Yebel Muza,

acá al lado. ¿Qué tendrá que ver ese paisaje, siempre deseado, con este otro de

la Vera que me calienta hoy con su compañía sosegada? La cercanía del mar a

veces se hace necesaria. La añoranza del oleaje sobre la orilla, sobre todo

cuando los veranos extremeños azotan con brisas calimosas que huelen a fuego, y

el horizonte reverbera como un espejismo. Entonces me gusta lanzar mi mente a

volar como una gaviota por los acantilados del cabo Espartel. Rocas que no son

sino dimensión marina de la mole granítica de Gredos. Remontando

el vuelo sin vértigo, como cuando acecha la muerte y uno está tranquilo. Pero también echo a sobrevolar, rasante sobre el océano oscuro, extendido

entre esas cornisas aún más pétreas de Sierra Nevada y el Rif.

Remembranzas de Tánger, siempre asociadas a la alegría, a la emoción, y al

arrojo del que está vivo y coleando. Invariablemente mi mejor puerta de África,

con permiso de Melilla, esa isla. Tánger, principio y final. Siempre

pasé por ahí, feliz de acometer nuevas sendas africanas. ¡Una vez más! Y cada

vez, regresé henchido de experiencias valiosas. Como empezar de nuevo la vida.

Disfrutando al máximo de una fantástica oportunidad de ser y de vivir.

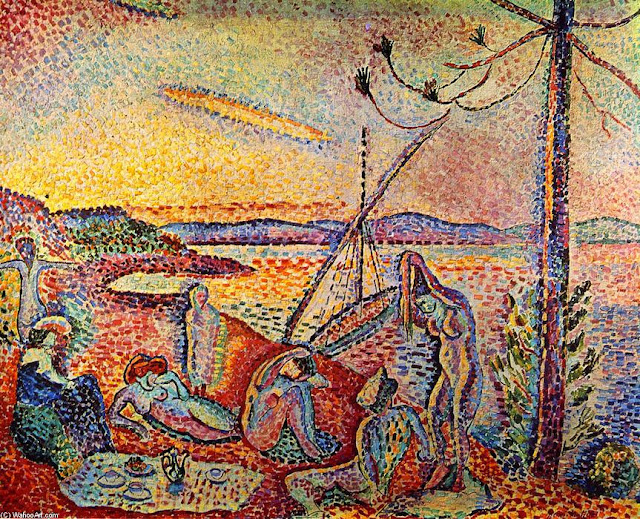

El hotel El-Minzah, o últimamente el recuperado Villa de France. Me siento

como en casa. La habitación de Henry Matisse, donde pasamos mi mujer y yo

aquellos días entrañables. Quién volviera, quién cruzara el Estrecho

nuevamente. Aire, luz, mar. Y las otras miradas, las diversas serenidades.

Viejas y nuevas sensaciones, los aderezos que renuevan el alma. No podrías

estar en lugar mejor. Si estuvieras en Escandinavia te abrumaría el frío de sus

nubes y gentes. Si vagaras por el África profunda, te desmotivarían las miradas

inaccesibles de los lugareños, y sus realidades lejanas. Si fueras para Oriente,

no entenderías nada y te acabarías aficionando a escupir a cada paso, como

hacen los chinos. Si te asentaras en América, tendrías el vértigo brutal al abismo

de océanos que separa del Viejo mundo. Y, finalmente, si estuvieras errando por

las calles de Madrid, el rumbo sería tan incierto como a trompicones el ritmo

por el asfalto que se pegaría a los pasos que quisieras dar.

Tánger, callejas ajetreadas, las colinas luminosas de los barrios. La

familiar esencia íbera de sus personajes. Aroma a hierbabuena, pescaíto,

guisos cargados de cúrcuma y comino. El cuscús de Dar Kebdani o el arroz

caldoso de Casa Valencia. Esta ciudad es un centro de gravedad planetario

porque está cerca de todo, quizás encaramada al epicentro del mundo. Con la

distancia suficiente como para renovar los horizontes y con la proximidad

bastante como para no extrañar nada, porque no se añora lo que se tiene a mano.

En fin, que tengo ganas de ir a Tánger y tomarme un té con menta en el café

de París, escuchando tus últimos descubrimientos en estos barrios ajetreados y

coloridos. Quizás cuando los calores comiencen a dar tregua. Una vez más,

cruzar el Estrecho. De nuevo paseando por su zoco chico, en busca de babuchas. Es

uno de mis escasos anhelos a estas alturas de la vida. Confío en que tú, ya

bien tangerinizado, me cuentes sorpresas y sensaciones de

esa ciudad grata, que para mí es símbolo de estar vivo. Tánger siempre invita a

dar un paso más, prolegómeno del rumbo futuro que está esperando. Esa

bocanada de aire vital que siempre estoy buscando respirar.

.jpg)