Bata,

Guinea Ecuatorial. 3 de enero de 1987

¡La

aeronave se estrelló nada más despegar del aeropuerto de Bata! Era un aviocar

CASA-212 del ejército español, en el que había volado tres veces en las últimas

semanas. Se precipitó al realizar la maniobra de ascenso, sin conseguir

remontar vuelo. Estalló contra las rocas de la playa de Asonga, y sus veintidós

ocupantes murieron de inmediato, no hubo supervivientes. Acababa de volar en el

mismo avión cinco días antes, me había salvado por los pelos.

El

piloto había tratado de hacer una maniobra desesperada que eludiera el impacto

contra tierra, pero fue en vano. Apenas aguantó unos segundos en el aire, antes

de venirse violentamente abajo. Quedó destrozado en mil pedazos sobre las rocas

de la orilla, no hubo ni vidas ni bienes que recuperar. Fue una desgracia

terrible de la que nunca se supo bien qué había ocurrido.

Alfonso

Fernández de Córdoba, Teniente Coronel del Ejército del Aire, que ejerció de piloto

en Guinea Ecuatorial, declaraba en ABC el 11 de enero de 1987:

—“El

despegue de Bata siempre fue nuestra mayor preocupación. El avión cargado a

tope, la pista justa, el calor agobiante (38º y 100 por 100 de humedad), la

selva tropical delante, con sus ceibas gigantes… y el mar. Cada despegue, cuando

el avión se iba al aire y nos encontrábamos a 1.000 pies de seguridad (unos 300

metros de altura), podíamos relajamos y respirar hondo.”

España

tenía destinadas en Guinea Ecuatorial dos de estas aeronaves tan versátiles. Venían

cumpliendo una función de apoyo fundamental para unir las dos regiones del

país: la insular y la continental. Comunicaban cotidianamente la capital,

Malabo, en la isla de Bioko, con la ciudad de Bata, en el continente. En Malabo

enlazaba con el vuelo de Iberia a Madrid. Ocasionalmente también hacía de

puente con la remota Annobón, pequeña isla ecuatoguineana de unos 2.000

habitantes aislados en el Atlántico. Transportaba mayormente población civil:

autoridades locales, religiosos, cooperantes. En ese trágico vuelo perdió la

vida toda la familia del ministro de Economía. Y también murió el misionero de

Ebebiyín que nos había acogido un mes antes, en nuestra primera noche en el

país. Proveníamos de Camerún y tuvo tal gesto de hospitalidad al poco de

conocernos. Fue un duro impacto enterarnos del suceso, recién regresados a

Madrid.

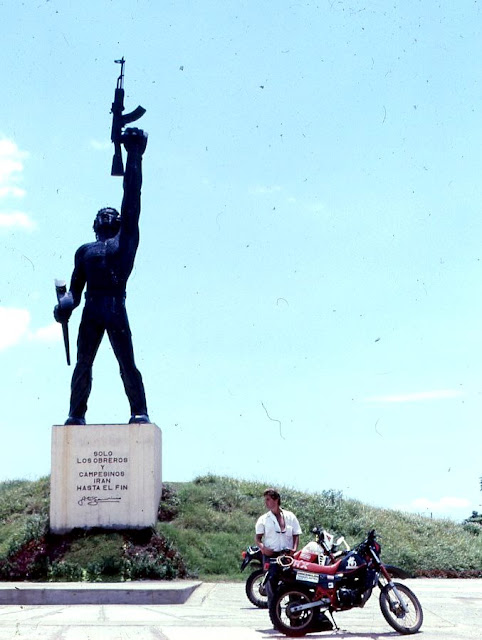

Un

mes antes, nos encontrábamos cumpliendo la etapa final del largo viaje que nos

había llevado a atravesar el Sáhara, recorrer las estepas y sabanas del Sahel,

hasta alcanzar la selva ecuatorial. 10.000 km en motocicletas de 200 CC. Cuatro

meses por Marruecos, Argelia, Níger, Nigeria, Camerún y, finalmente, Guinea

Ecuatorial. Entramos en la antigua colonia hispana (independizada en 1968)

cruzando en la barcaza del río Kié. Cumplíamos el objetivo de llegar a Guinea tras

surcar toda África Occidental. En el puesto fronterizo, bajo el fuerte calor del

trópico, resultaba muy llamativo ver a los policías guineanos vestidos con una familiar

indumentaria marrón. Había sido cedida por el ministerio de Interior, al

cambiar los uniformes de la policía española al color azul. La chapa con el

escudo nacional todavía prendía en la boina. Y todavía era más sorprendente

oírlos, con naturalidad, expresarse en castellano. Eran agentes muy bromistas,

pero no dejaron de hacer un intensivo registro en los equipajes. Ya en

Ebebiyín, en el extremo nororiental de la región continental, subsistían

precariamente algunas construcciones coloniales, cerradas y con signos

avanzados de ruina. Saludamos a algunas monjas y los misioneros nos invitaron a

cenar rabo de cebú.

Estábamos

a tan solo algunas jornadas de nuestro destino final, Bata. Pero acudimos a

conocer a los cooperantes y religiosos que trabajaban en el Hospital General.

Álvaro y yo arrastrábamos unas fiebres palúdicas desde el norte de Camerún,

unas dos semanas atrás. Miguel Ángel y Marta, los médicos españoles de MSF, nos hicieron un completo

chequeo. Ninguno de los dos nos encontrábamos en nuestra mejor forma, pero

había que hacer un esfuerzo y llegar a Bata. A media tarde, antes de reemprender

la ruta, Miguel Ángel se nos acercó a despedir e hizo entrega de unas llaves:

—Cuando

lleguéis a la ciudad, dirigiros a la playa de Asonga, en las afueras— nos

dijo sonriente— Quedaros a descansar en mi casa unas semanas. Es lo que

necesitáis ahora para recuperaros bien.

El

cariñoso ofrecimiento que nos hacía resultaría providencial para recobrar la

salud. Así que manejamos nuestras motos hacia Bata por caminos embarrados, haciendo

únicamente tres escalas: Esong, donde el presidente del Consejo local nos

homenajeó con vino peleón, tope y malanga, y Micomeseng, donde unos curas

habían levantado una importante leprosería. Al día siguiente, ya enfilados al océano,

hicimos la última escala en un lugar cuyo nombre no dejaba indiferente:

“Sevilla de Niefang”, aunque era solo un poblado de chozas. Otros topónimos

peculiares en el país eran “Valladolid de los Bimbiles, o “Mongomo de

Guadalupe. El pasado colonial no estaba tan lejos.

En el

poblado de Sevilla de Niefang nos alojó una familia en su humilde morada. A la

vista estaba que carecían prácticamente de todo, sin embargo, esa noche se las arreglaron

para ofrecernos una cena de lujo. Mataron un gallo viejo e hirvieron plátanos machos

con yuca. Fue el mejor agasajo del que fueron capaces, y eso resultó conmovedor.

La familia reunida entorno nuestro, observándonos con detalle bajo la tenue luz

de un candil. Escuchando decenas de historias y testimonios de unos y de otros

¿La hospitalidad de los ecuatoguineanos hacia sus antiguos colonos? Mejor diría

que la sencilla nobleza de unas gentes cautivadas por la repentina irrupción,

en sus vidas tranquilas, de un grupo de jóvenes trotamundos con muestra de

hambre y cansancio. Fue una noche emotiva, de esas que te muestran rasgos de la

idiosincrasia de un país.

A la mañana siguiente,

nos preguntamos cómo agradecer aquel gesto de la entrañable familia afrosevillana.

Sabíamos que lo hacían por puro placer de conversar y conocernos mutuamente, pero

decidimos contribuirles con algún dinero. Al menos lo que podía costar el gallo.

Rodeados de precariedad como estaban, estimamos que les vendría bien algún tipo

de aporte. Pero al momento de ponerle unos eukeles en su mano, de un plumazo

desapareció la magia del encuentro. Con cara triste, el anciano intentó rechazar

el dinero, pero insistimos. Finalmente, alargó la mano sin mirar a los ojos,

tomó los billetes, y se escabulló en la penumbra de la choza sin decir nada más.

Toda nuestra buena intención en un pozo, acabábamos de fastidiar una bonita

historia. La amistad no se compra con dinero.

Llegamos

a Bata justo cuando se venía encima un fuerte aguacero. Nos fuimos directos a

casa de Miguel Ángel, frente al mar y entre palmeras. Estaba un tanto apartada,

pero fue fácil de encontrar. Todo el mundo sabía darnos razón de la “casa del

doctor”. Vacía, rodeada de cocoteros, y con varias hamacas tendidas en el

porche. Un lugar idílico donde dormir tranquilos y recuperar nuestra condición.

Podíamos despojarnos definitivamente del sudor y las lágrimas, y dedicarnos a

comer y a pasear por el entorno. El merecido descanso de los raidistas. Conocimos

bien Bata, pero incluso también nos aventuramos hasta Kogo, en el estuario del

Río Muni, y los islotes de Elobey Chico, Elobey Grande y Corisco. Eran los

escenarios por donde el explorador Manuel Iradier había comenzado su labor de

colonización del golfo de Guinea. Hacía de ello más de un centenar años.

Estábamos

felices. La enfermedad había quedado prácticamente atrás y el país nos abría

los brazos a su hermosura selvática. Disfrutamos de la hospitalidad de Miguel

Ángel, frente al mar, aunque él finalmente no tuvo ocasión de dejar su ajetreo

en Ebebiyín. Tras tres semanas de estancia, volamos de Bata a Malabo en el

aviocar, sin poder despedirnos. Regresamos a Madrid el 26 de diciembre de 1986.

Días después se estrelló el pequeño avión.

PD.:

Querido Miguel Ángel, somos unos impresentables, tengo que admitirlo. Perdimos

contacto contigo, pero si lees estas páginas algún día, por favor, te

agradecería que dieras señales. Es un ruego, aunque quizás no tengas ni ganas. Te

debemos una pata del mejor jamón de Jabugo. Un día encontré la que tenías tú,

en un armario de la casa de Asonga que generosamente nos prestaste. No pude

evitar cortar una lonchita, muy fina, confiando que no lo notara nadie. Fui muy

ruin, sí. Pero lo peor es que me volvió la tentación a los pocos días. ¡Llevaba

cuatro meses sin probar una delicia como aquella…! Pero cuál no fue mi sorpresa

cuando, días después, fui a pegar un nuevo tajo y, —oh, sorpresa—, pillé a mi

compañero Víctor sigilosamente dedicado a la misma acción. Me miró con cara de

inocente y aseguró que solo había sido un pedacito. Pero el jamón fue mermando.

Menguaba por momentos. Otro día descubrimos a Álvaro, calladamente dedicado a

la pata. “Que era solo un trocito”, aseguraba. El caso es que el jamón se fue

reduciendo cada vez más, y allí no había ningún culpable. Nos reprochábamos uno

al otro, pero la rapiña a escondidas no tenía freno. Finalmente, el jamón ya

era un hueso con escasos adornos. No había sido ninguno… Y era un jamón

recibido por valija diplomática. Una pieza única, una joya. Imposible de

encontrar en toda Guinea. Y nos marchamos sin decir nada… Menudo mosqueo se

agarraría Miguel Ángel cuando lo descubriera. He estado arrepentido toda mi

vida, pero son cosas de este vagabundear juvenil, sin un duro y con un morro

de zarigüeya. Un poco como nos pasó cuando nos colamos en aquella boda en Jaén.

Con hambre y por la cara.

En

fin, lo dicho: fuimos unos cabronazos. Te debemos un jamón. Un jamón de los muy

buenos, enterito, que estaré encantado de reponerte, así hallan pasado todos

estos años. Aquel fue un gesto indigno, tras tanta hospitalidad. Te pedimos

disculpas y, además, enmendaremos esta bajeza haciendo una generosa donación a

Médicos sin Fronteras. Prometido.

.jpg)